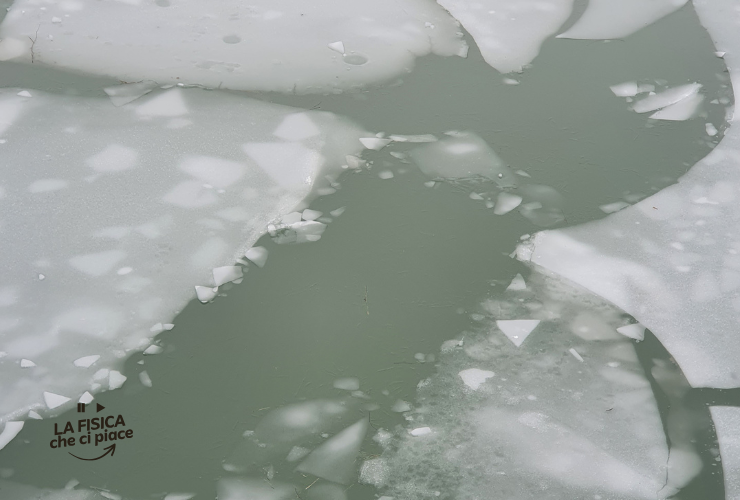

Perché il ghiaccio galleggia sull'acqua? La risposta nasconde un’anomalia unica nel mondo naturale

E’ una di quelle domande che tutti noi ci poniamo, quasi distrattamente, senza rifletterci troppo, ma che riguarda un evento che, quando avviene in fisica, è sempre capace di lasciarci a bocca aperta.

In merito esistono molte versioni, che comunque puntano tutte al medesimo processo. Cercando anche soltanto su Internet e assicurandosi di starsi affidando ai siti più autorevoli presenti in circolazione, ad esempio, troverete pressoché la medesima spiegazione.

Nonché quella più comune, per la quale il passaggio di stato dell’acqua da liquido a solido, congelando, fa sì che le molecole idriche si dispongano all’interno di una struttura cristallina, favorendo uno spazio maggiore tra loro.

Ciò conduce il ghiaccio a risultare meno denso rispetto all’acqua liquida, ed è così che trova spiegazione anche il quesito relativo al galleggiamento. O forse no? C’è chi, per esempio, sostiene si tratti di una spiegazione non così distante dalla realtà, ma sicuramente non esaustiva.

Uno scenario curioso

E’ la linea portata avanti con fermezza dal fisico Russo, dell’Università La Sapienza di Roma. Le sue spiegazioni, frutto di un minuzioso lavoro di ricerca, rientrano nell’ambito del progetto, finanziato per mano del Consiglio Europeo della Ricerca, SOFTWATER.

La spiegazione completa fornita da Russo, infatti, si concentra maggiormente sulle proprietà a dir poco uniche possedute dai legami a idrogeno che intercorrono tra le molecole d’acqua, che portano alla formazione di uno specifico reticolo che fa sì che le molecole vengano disposte in un preciso schema. Se analizziamo l’acqua liquida potremo renderci conto che gli stessi legami sono soggetti ad una maggior propensione a distorcersi e a flettersi, permettendo alle molecole di avvicinarsi maggiormente.

La spiegazione più approfondita

Russo afferma che, se anche nell’acqua liquida, i legami a idrogeno si rivelassero anche minimamente più rigidi, questa condizione avrebbe la conseguenza di sconvolgere drasticamente gli ecosistemi e modificare totalmente lo scenario climatico globale. All’esposizione di Russo si ricollega, come evidenzia anche il portale ufficiale di Cordis.Europa, la Legge di Clausius-Clapeyron, per la quale “l’applicazione di pressione incoraggia il contenuto a spostarsi nella fase che può compattare le molecole più strettamente”.

Questo principio, però, viene solitamente applicato ai solidi e alle loro disposizioni strutturate. L’acqua, invece, assume un comportamento totalmente differente, essendo un “liquido vuoto” ed essendo caratterizzata da legami a idrogeno molto flessibili, che le garantiscono una disposizione più che semplicemente disordinata delle molecole d’acqua.