Il Sistema Solare è l’angolo di universo terrestre: un insieme ordinato di corpi celesti che orbitano attorno al Sole legati dalla gravità. Ma quali sono i pianeti del Sistema Solare? Come si muovono nello spazio? E in che modo si sono formati? Scopriamolo insieme.

Pianeti del Sistema Solare: caratteristiche e struttura

Elenco e ordine dei pianeti del sistema solare

Prima di parlare dei pianeti, è necessario partire dal cuore del Sistema Solare: il Sole.

Il Sole è una stella di medie dimensioni, ma che con un diametro di circa 1,39 milioni di chilometri e una massa che rappresenta il 99,86% della massa totale del Sistema Solare, esercita un’enorme forza gravitazionale che tiene in orbita tutti i corpi all’interno del sistema solare, organizzando la materia.

Inoltre, il Sole produce energia grazie a un processo che avviene nel suo nucleo: la fusione nucleare.

Qui, le elevatissime temperature e pressioni permettono agli atomi di idrogeno di fondersi per formare elio, liberando quantità enormi di energia sotto forma di luce e calore che raggiunge i pianeti e rende possibile, sulla Terra, il clima, le stagioni e la vita.

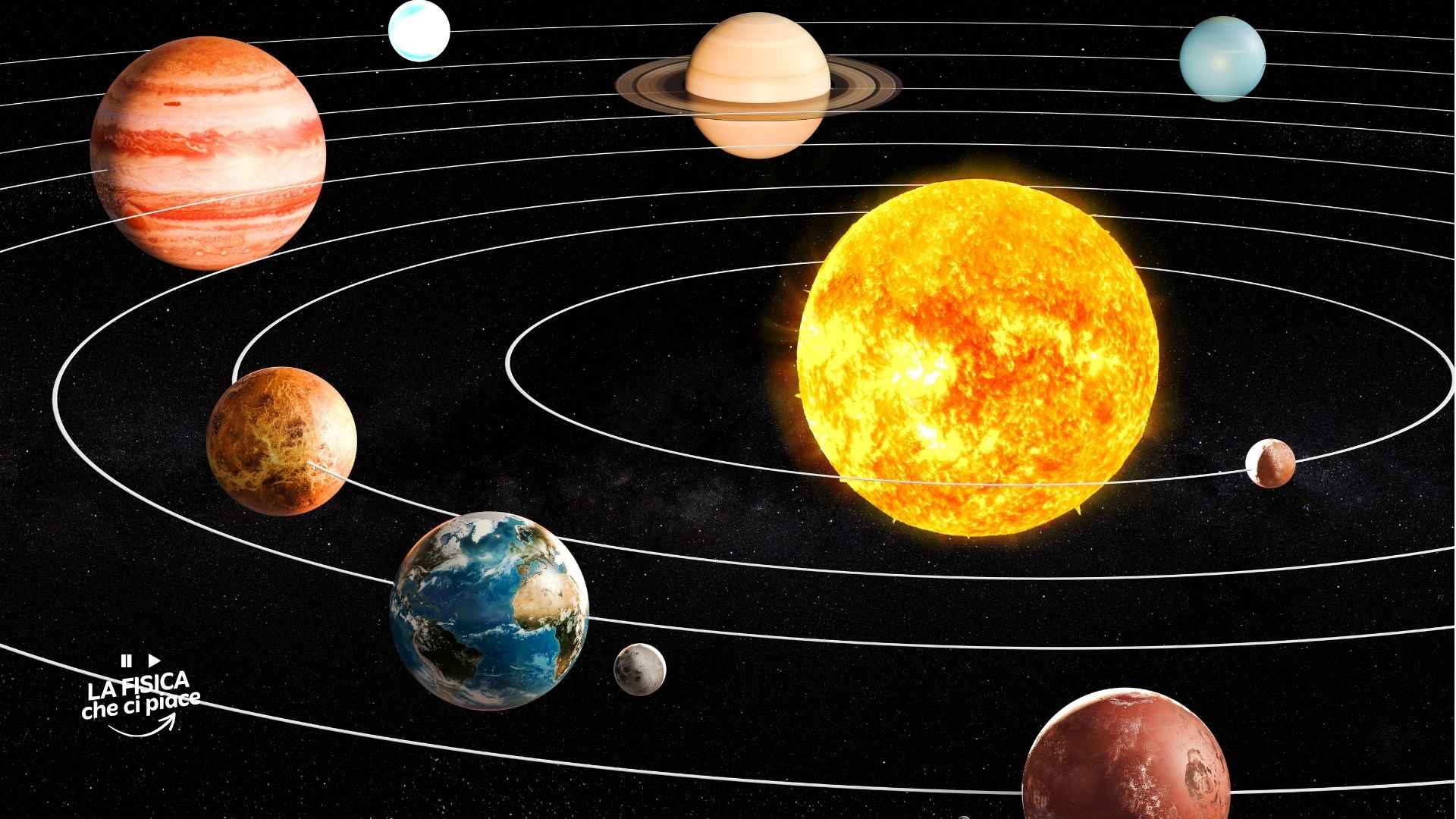

Attorno al Sole orbitano otto pianeti principali, disposti in ordine crescente di distanza: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno.

Pianeti terrestri e giganti gassosi: cosa li distingue

Ma se i pianeti del Sistema Solare possono essere classificati per distanza dal Sole, è bene sapere che in realtà questa non è l’unica categorizzazione possibile.

Infatti, è possibile dividerli anche in base alla loro composizione fisico-chimica: terrestri e giganti gassosi.

I pianeti terrestri sono quelli più simili alla Terra: parliamo di Mercurio, Venere, Terra e Marte.

Hanno una superficie solida, sono formati in gran parte da rocce e metalli, e sono piuttosto piccoli rispetto agli altri.

I giganti gassosi del Sistema Solare, invece, sono Giove, Saturno, Urano e Nettuno.

Composti principalmente da idrogeno ed elio e con una superficie non solida. Sono molto più massicci dei pianeti rocciosi, hanno atmosfere spesse, molti satelliti e anche sistemi di anelli.

Ma come si è originata questa distinzione?

In realtà, la classificazione chimico-fisica è strettamente legata alla posizione dei pianeti rispetto al Sole, e proprio da questa combinazione nasce la suddivisione tra Sistema Solare interno ed esterno.

I pianeti terrestri, infatti, costituiscono il Sistema Solare interno, mentre i giganti gassosi fanno parte del Sistema Solare esterno.

Questa divisione è il risultato di ciò che accadde durante la formazione del Sistema Solare, all’interno del grande disco di gas e polveri che circondava il Sole.

Le condizioni fisiche variavano con la distanza dalla stella: nella zona più vicina al Sole, le temperature erano troppo elevate e questo non permetteva la condensazione dei gas leggeri. Cosi, solo materiali pesanti come metalli e silicati riuscivano ad aggregarsi, portando alla formazione dei pianeti rocciosi.

Più lontano dal Sole, dove le temperature erano molto più basse, era invece possibile che si condensassero anche gas leggeri e composti volatili come l’acqua, il metano e l’ammoniaca. Questo permise ai pianeti esterni di accumulare enormi quantità di materia, diventando così giganti gassosi o ghiacciati.

Le orbite dei pianeti spiegate in modo semplice

Quando si parla del moto dei pianeti, immaginiamo una traiettoria circolare che ogni pianeta segue attorno al Sole.

Ma questi percorsi hanno un nome preciso, sono orbite e non sono cerchi perfetti, ma ellissi leggermente schiacciate.

Questa forma ellittica è stata scoperta e descritta da Johannes Keplero nel Seicento, insieme ad altre due leggi che spiegano come si muovono i pianeti:

Keplero osservò che i pianeti si muovono più velocemente quando sono più vicini al Sole e più lentamente quando sono più lontani.

Questo significa che la velocità orbitale non è costante: Mercurio, ad esempio, impiega solo 88 giorni per completare un giro, mentre Nettuno, il pianeta più lontano, ci mette ben 165 anni.

Il motivo? La gravità del Sole attira i pianeti e li tiene legati a sé, costringendoli a seguire un’orbita. Tuttavia, ogni pianeta possiede una velocità iniziale di movimento e questo equilibrio tra la spinta gravitazionale del Sole e la velocità del pianeta impedisce che esso cada nella stella: invece di precipitare, il pianeta continua a cadere attorno al Sole, seguendo un percorso curvo che lo mantiene in un’orbita stabile.

Curiosità su Marte, Giove e Saturno

Tra tutti i pianeti del Sistema Solare, alcuni spiccano per alcune caratteristiche particolari.

Marte, ad esempio, è soprannominato “il pianeta rosso” per via del ferro ossidato che colora la sua superficie.

È un pianeta che, soprattutto negli ultimi anni, sta facendo parlare di sé. Infatti, nonostante oggi sia arido e freddo, ci sono molte prove che in passato avesse acqua liquida, e quindi condizioni potenzialmente favorevoli alla vita.

Proprio queste ipotesi permettono lo sviluppo di uno dei progetti più ambiziosi nell’esplorazione spaziale: la Mars Exploration Program.

Giove, invece, è il gigante tra i giganti: con una massa più di 300 volte quella della Terra, domina il Sistema Solare esterno.

La sua atmosfera è fatta di bande colorate che ruotano a velocità diverse e ospita una gigantesca tempesta, la Grande Macchia Rossa, attiva da secoli. Giove ha anche un potente campo magnetico e un vero e proprio sistema di lune: se ne contano oltre novanta, e tra queste spicca Ganimede, la più grande di tutte, perfino più grande di Mercurio.

Saturno è noto soprattutto per i suoi anelli, un sistema sorprendentemente sottile composto da miliardi di frammenti di ghiaccio e roccia.

Anche Saturno ha decine di lune, e una in particolare attira l’attenzione degli scienziati: Titano. È una delle poche lune del Sistema Solare ad avere una vera atmosfera, e la presenza di laghi e mari di metano liquido sulla sua superficie apre scenari interessanti per la ricerca di forme di vita alternative.

Origine e formazione del sistema solare

Per capire come si è formato il Sistema Solare bisogna tornare indietro nel tempo, a circa 4,6 miliardi di anni fa.

All’epoca, lo spazio in cui ora si trova il nostro sistema era occupato da una gigantesca nube di gas e polveri. Un evento esterno, forse l’esplosione di una stella vicina, ha provocato il collasso di questa nube, che ha cominciato a contrarsi sotto il peso della propria gravità.

Durante questo collasso, la nube ha iniziato a ruotare sempre più velocemente, appiattendosi in un disco: al centro si è formato il Sole, mentre nel disco circostante piccoli grani di polvere hanno iniziato ad aggregarsi formando corpi sempre più grandi, prima planetesimi, poi embrioni planetari e infine veri e propri pianeti.

I pianeti interni si sono formati a partire da materiali più pesanti e resistenti al calore, mentre quelli esterni hanno potuto accumulare gas e ghiacci grazie alle temperature più basse.

Con il tempo, il vento solare ha spazzato via il materiale residuo, lasciando i pianeti e gli altri corpi su orbite relativamente stabili.

Il risultato è il Sistema Solare come lo conosciamo oggi, anche se la sua evoluzione non si è fermata: i corpi celesti continuano a interagire, e nuovi fenomeni vengono scoperti ogni anno.

E proprio questa scoperta continua permette agli scienziati di progredire: grazie alla conoscenza dei pianeti, dalla formazione alle caratteristiche planetarie, è possibile ricostruire pezzo dopo pezzo la storia del nostro universo e chissà, forse giungere persino agli istanti prima del Big Beng.

Sapevate che…

Quanti sono i pianeti del Sistema Solare?

I pianeti del Sistema Solare sono 8, Plutone è stato declassato a pianeta nano.

Quali sono i pianeti del Sistema Solare?

In ordine di distanza dal Sole: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno.

a cura di Alessia Milano