La legge di Ohm è nota praticamente a qualunque studente, poichè nella sua semplicità descrive un fenomeno che tutti quanti riusciamo facilmente a comprendere. Cerchiamo di approfondirlo.

La legge di Ohm comunemente nota

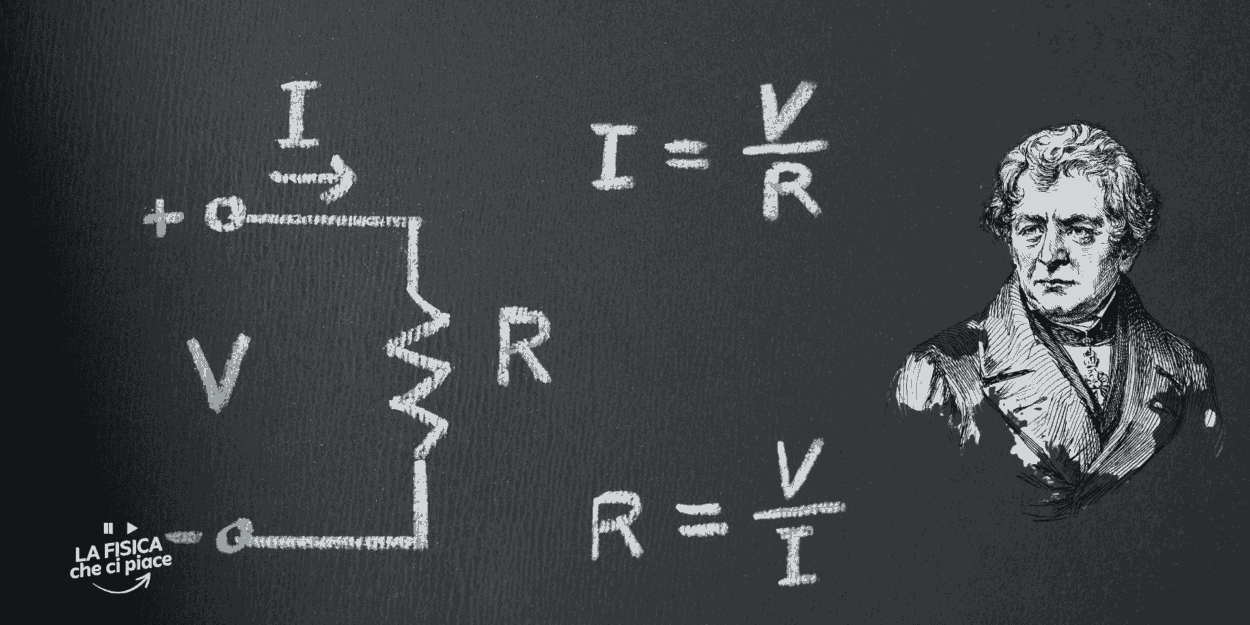

Nel XIX secolo il fisico tedesco Georg Simon Ohm si dedicò allo studio della relazione tra corrente elettrica, tensione e resistenza nei conduttori. Attraverso una serie di esperimenti su molteplici fili conduttori, Ohm osservò che, in un dato conduttore, la corrente risultante era proporzionale alla differenza di potenziale applicata, a parità di tutte le altre condizioni, soprattutto la temperatura. Le osservazioni furono sintetizzate in quella legge di Ohm che oggi scriviamo come:

V = I · R

dove:

- V è la differenza di potenziale (in volt),

- I è la corrente elettrica (in ampere),

- R è la resistenza elettrica (in ohm).

Questa relazione quantitativa mise in evidenza un comportamento lineare nei conduttori che, per quanto semplice, fornì una base sperimentale per comprendere gli effetti elettrici dei conduttori nei circuiti.

Molto più tardi, la legge venne interpretata sul piano microscopico considerando il movimento degli elettroni all’interno del reticolo cristallino metallico. Quando si applica una differenza di potenziale V, il campo elettrico che si crea fa sì che gli elettroni acquisiscano una velocità media detta “velocità di deriva” che ne forza il movimento. Le collisioni con il reticolo fatto dagli atomi determinano una dissipazione di energia che si manifesta come resistenza elettrica. Questa ridotta mobilità degli elettroni è proprio ciò che consente di spiegare i differenti valori resistivi dei materiali, coerentemente con quanto la legge di Ohm rivela macroscopicamente.

Seconda legge di Ohm

Oltre alla relazione lineare tra tensione e corrente, nel lavoro di Ohm ce n’era un’altra legata alla resistenza, che era determinata non solo dalle proprietà chimiche dei conduttori, ma anche dalle loro caratteristiche geometriche. La seconda legge di Ohm stabilisce infatti che la resistenza elettrica di un conduttore omogeneo è direttamente proporzionale alla sua lunghezza e ad un parametro che dipende dalla composizione del materiale, ed è inversamente proporzionale alla sua sezione. In formule:

R = ρ · (L / A)

dove:

- ρ è la resistività (misurata in ohm·metro), quantità che caratterizza la capacità del materiale ad opporsi al passaggio di corrente, per unità di area su unità di lunghezza;

- L è la lunghezza del conduttore (in metri);

- A è l’area della sezione trasversale (in metri quadrati).

La resistività è un parametro fondamentale che consente di distinguere il comportamento elettrico dei materiali. Ad esempio, nei metalli la resistività è relativamente bassa perché gli elettroni sono liberi di muoversi lungo il reticolo cristallino, mentre nei materiali isolanti la resistività assume valori molto elevati poiché ci sono pochi elettroni capaci di contribuire alla corrente.

La seconda legge di Ohm evidenzia come sia importante guardare ai parametri costruttivi di un dispositivo elettrico: considerare il rapporto tra lunghezze e sezioni trasversali, guardare alle aree di contatto fra dispositivi, nonché la scelta corretta dei materiali può essere determinante per gestire il comportamento dei componenti in gioco. Ovviamente anche la seconda legge vale se vengono mantenuti costanti altri parametri, come la temperatura, ed in ogni caso si applica lì dove già vale anche la legge di Ohm propriamente detta.

Quando la legge di Ohm non si applica

Nonostante la sua ampia applicabilità, la legge di Ohm presenta dei limiti quando si ha a che fare con sistemi in cui la relazione tra tensione e corrente non è lineare. In particolare, alcuni materiali e dispositivi mostrano un comportamento che devia dalla proporzionalità diretta descritta dall’equazione V = I · R. Un esempio emblematico è dato dalla conduzione elettrica in soluzioni acquose contenenti elettroliti. Per esempio, presi due elettrodi collegati ad una batteria immersi in una soluzione di acqua e sale da cucina, la corrente elettrica viene trasportata da ioni positivi e negativi, la cui mobilità e concentrazione possono variare in modo non lineare in funzione della tensione applicata e delle condizioni chimiche locali (per esempio l’ossidazione di un elettrodo, o una zona di concentrazione non uniforme). L’effetto della polarizzazione e i fenomeni di interazione tra gli ioni possono far sì che la caduta di potenziale non sia direttamente proporzionale alla corrente, rendendo necessario un approccio più complesso per descrivere la conduzione in tali mezzi.

Un altro caso di non applicabilità è quello dei LED, il cui comportamento elettrico si discosta in maniera marcata dalla linearità prevista dalla legge di Ohm. I LED, infatti, sono dispositivi basati su diodi, i quali nei casi più semplici sono fatti congiungendo due semiconduttori al silicio che, senza scendere troppo nei dettagli, sono uno di tipo p e l’altro di tipo n. Nonostante sia possibile stimare la resistività di questi materiali usando la legge di Ohm, quando vengono messi a contatto, nei diodi (e nei LED) la relazione tra corrente e tensione segue una legge non più lineare bensì esponenziale! Al di sotto di una certa soglia di tensione, la corrente resta praticamente nulla; superata la soglia, la corrente aumenta in maniera esponenziale. Ancora più curioso, se la stessa tensione viene applicata a capi invertiti, il comportamento è simile, ma il valore delle correnti e la soglia di tensione sono diversi!

Le proprietà non lineari derivano dalla fisica dei semiconduttori e dal peculiare comportamento della giunzione tra semiconduttori p ed n, rendendo necessario l’utilizzo di modelli specifici per prevedere il comportamento elettrico, per esempio quello che fornisce l’equazione di Shockley.

Questi esempi evidenziano che la validità della legge di Ohm è circoscritta a condizioni specifiche, quali la linearità del rapporto tensione-corrente, l’omogeneità del materiale, la simmetria di comportamento nello scambio delle polarità, e a rigore la legge è valida ad una temperatura costante e per una resistenza costante. In presenza di effetti non lineari come fenomeni di ionizzazione, conduzione termica o presenza di materiali non metallici, è bene porre attenzione al suo utilizzo.

La legge di Ohm tutti i giorni

La legge di Ohm trova una vasta gamma di applicazioni, ma dove possiamo incontrarla più comunemente nella vita quotidiana? Uno degli esempi più vistosi riguarda la regolazione dell’intensità luminosa delle lampade usando un dimmer. Lo scopo di questi dispositivi è la manipolazione della tensione applicata alla lampadina. Variando la resistenza all’interno del circuito è possibile modificare la corrente in ingresso, garantendo così una modulazione continua della luminosità. Spesso ciò si realizza attraverso dispositivi a semiconduttore, quindi non lineari, ma visto dalla lampadina la legge di Ohm è sufficiente.

Anche nei circuiti di protezione dei caricabatterie la legge di Ohm viene impiegata, per limitare la corrente e proteggere i componenti sensibili. I circuiti includono spesso resistenze specifiche che servono a prevenire sovraccarichi e surriscaldamenti, garantendo così una conversione e una gestione dell’energia che rispetti i parametri di sicurezza.

Sapevate che…

Georg Ohm aveva da subito intuito una legge lineare?

Sembrerebbe di no, ed anzi a lui va il merito di essersi accorto di una così semplice relazione tra tensione e corrente. Curiosamente però nei suoi esperimenti introdusse dispositivi come i termistori che hanno una resistenza non lineare con la corrente, ma che gli furono utilissimi per avere tensioni applicate costanti.

La perdita di energia degli elettroni che si muovono nei materiali, condiziona solo la resistenza?

No, ci sono molti altri fenomeni, principalmente termici, che sono condizionati da questo movimento. Un esempio notissimo è il riscaldamento dei conduttori, quantificabile tramite l’effetto Joule: la dissipazione di energia cinetica si traduce in aumento di temperatura, che a sua volta fa variare la resistenza! (che a sua volta fa variare la corrente, contorto, no?)

I fulmini seguono la legge di Ohm?

I fulmini sono fenomeni dovuti alla ionizzazione dell’aria, quindi non seguono la legge di Ohm. L’aria ha una elevatissima resistenza, ma quando le condizioni per la formazione di un fulmine si presentano, la resistenza diventa molto più bassa e così si crea una scarica elettrica, il fulmine per l’appunto.

a cura di Gianfranco Longo